Надписи на иконах

Вы не поверите, но порой надписи на иконе можно читать, как интересную книгу,

иногда это становится увлекательнее любого кроссворда. В рамках журнальной

статьи не удастся рассказать о всех аспектах этой большой темы, но я

остановлюсь на наиболее интересных и часто спорных вопросах. Попробуем вместе

взглянуть на то, что часто остается незамеченным, не понятым или неправильно

интерпретированным.

Различные надписи можно встретить как на лицевой стороне иконы,

так и на ее оборотной и боковых сторонах. Надписи на самом изображении иконы

как правило являются каноническими и несут информацию о названии иконы, именах

персонажей, пояснительные надписи, тексты литературных первоисточников,

кондаки, тропари.

Даже просто

канонические надписи с именами персонажей, дают обширный материал для

исследователя. Зная точный состав изображенных святых можно сделать некоторые

предположения относительно социальной принадлежности заказчика иконы, в

некоторых случаях можно предположить вероятное время написания иконы только по

составу изображенных святых, учитывая их популярность в разные периоды русской

истории. Отсутствие же надписей на иконе, кроме случаев утрат их, может

говорить о фальсификации

всего предмета. Считается, что не может быть

изображения святого без обозначения его имени, в противном случае это

живописное произведение нельзя называть иконой. (Об

этом пишет Павел Флоренский. Иконостас. Примечания, стр. 189 по книге Священник

Павел Флоренский. Избранные труды по искусству. "Изобразительное искусство"

М., 1996).

Внимательное прочтение текстов на свитках и

сравнение их содержания с иконописными подлинниками иногда может помочь

обнаружить поновительские ошибки, в результате которых часто менялись имена святых.

Кроме этого наличие различий в текстах на свитках в иконах, принятых официальной церковью и

рассматриваемой Вами, может говорить в пользу версии о старообрядческом

происхождении иконы или отвергать ее.

Из

всех надписей, встречающихся на иконах, весьма желанным является наличие

подписи иконописца с указанием даты написания иконы, но увы подписи встречаются

очень редко. Подпись на иконе чаще ставилась, когда икона писалась по какому-то

особому случаю в жизни иконописца. Это мог быть личный вклад иконописца в

церковь, икона могла быть написана в день праздника или какого-то события,

являлась подарком кому-то. Большинству мастеров чаще приходилось работать в

составе мастерской, и в этом случае иконы не подписывались. К сожалению не все

иконы помечены авторскими свидетельствами и датами, это порой расслабляет и

коллекционер перестает искать эти надписи, а они иногда скрыты в элементах одежды, исполнены мельчайшим шрифтом, а часто и тоном

близким к основному тону живописной поверхности. При выполнении больших заказов

авторская подпись могла ставиться только на одной из икон, чаще всего такие

надписи оставлялись на иконе Спасителя или Богоматери. Часто при поновлениях и

переделках такие надписи безвозвратно исчезали. Терялись подписи и при утратах

в нижней части иконы и нередко на остатках красочного слоя после расчистки можно

видеть фрагменты утраченных надписей. На

тех же иконах, где такая подпись имеется, она имеет несколько вариантов записи.

Иногда авторская надпись сообщает только

время создания иконы, причем дата может

быть указана привычными нам цифрами или, как было принято в более ранний

период, буквами греческого алфавита. На

некоторых иконах подписи бывают очень лаконичны и сообщают только фамилию и имя

иконописца: “писалъ Якавъ Мощеевъ”, а

иногда надписи пространны и сообщают некоторые важные подробности, как например

в надписе на иконе с образом Николая Чудотворца: “iкона заказана по своему обещанiю въ году 1912 сто летее отъ

избавленiа французовъ писана въ мстереъ М Кисляковъ”. Такая надпись несет

сведения как о возможном авторе или заказчике, так и о месте и времени

написания.

Анализируя

подписи на иконах, можно выделить некоторые особенности в написании текстов

подписей, характерных для разных столетий. Для

XVII века обычны следующие

формулы подписей:

Написася сия икона лета …..

Лета….. писал сий образ

иконописец..

Написася сия икона лета….

написал сию икону иконописец….

Написан сей образ рукою…

Обратите

внимание на написание профессии

иконописца: "иконник", "иконописец", "изограф" и

варианты: "изуграф" или "зограф". На иконах,

написанных ранее середины XVII столетия, а так же на

иконах написанных позже этого рубежа, но созданных в провинциальных центрах,

как правило профессия иконописца определялась словом "иконник". С

середины XVII в. появляется слово "изограф" или "изуграф"; а немного позже

появляется вариант этого же слова - "зограф".

Во

второй половине XVII века часто

встречается указание о происхождении иконописца, сообщенное в следующей форме: "павловец", "лысковец",

"новоторжец", "тверитин" и подобные.

С

начала XVIII века, в связи с

введением нового летоисчисления, в

иконных подписях появляются сообщения о годе написания иконы с указанием от "Начала света" (или сотворения

мира) и часто одновременно с указанием

даты от Рождества Христова.

С

началом Петровских реформ (по моим наблюдениям впервые на иконе 1701 г.) встречается слово "начертася", т.е. начертил, нарисовал. Появляется так же

новая формулировка иконописного труда - "художества". Формула

авторских подписей в этот период часто звучит так:

1704 году писал сий образ зограф…

1705 писал сий образ

иконописец…

написася 1717 го года

иконописец тверитин ….

1720 художества сего

свидетельствованный изограф…

1755 году художества сего ….

Сообщение

о том, что иконописец свидетельствованный говорит о дате около 1722 года, когда

был введен указ об обязательном освидетельствовании всех иконописцев и были

введены специальные штемпеля, свидетельствующие о законности деятельности

иконописца.

С

середины XVIII столетия формула

авторской подписи становится более лаконичной.

О. П... Мартинъ Никитинъ 1767

года. (Образ писал Мартин Никитин …..)

Писал Тимофей Дехтерев 1772

сентября 3 дн.

Написася Аогi (1813) го Года

Следует

помнить, что нередко встречаются подражания древним подписям, в частности год,

указанный в старой византийской системе,

обозначает дату от Рождества Христова. Дух подражания старым записям

чувствуется и в формулах записи дат, используемых в XIX веке, например:

1838-го года августа 29-го дня

Призываю благословение божие…

Одновременно начинают существовать и новые

формы записи даты, например во второй

половине XIX - начале XX столетия часто дата записывалась в следующем виде: "18 1/XII 60.", что соответствует 1

декабря 1860 г.; "18 2/III 97", что соответствует 2 марта 1897 г.

Имеются

некоторые особенности в написании личных

имен. До конца XVIII века отчество часто

пишется со словом сын и в написании отчества отсутствует окончание на "ич". Например: "Иван Васильев

сын" или "Иван Васильев", во втором примере отчество может быть

прочитано как фамилия и в связи с этим могут возникнуть трудности в

установлении авторства. Говоря о авторских подписях на иконах, необходимо

помнить, что система образования фамилий в XVII и в XVIII столетиях отличалась

от современной и поэтому могут возникнуть трудности как в прочтении фамилий,

так и в их идентификации по словарю иконописцев. Во-первых орфография многих фамилий отличалась от существующей в

настоящее время. Например, фамилия

"Макарьев" обычная в записях XVIII в., скорее всего сейчас эта фамилия писалась бы “Макаров”. Часто

встречаемые пропуски букв в словах и сокращения, в том числе в именах и

фамилиях - явление обычное для орфографии

XVII-XVIII веков. Очень часто в подписях использованы прозвища, которые давались

многим людям. Во второй половине XVIII и в XIX веке в подписях вместо ранее употреблявшихся прозвищ, данных человеку

по месту его происхождения, таких как: "тверитин",

"павловец" и подобных, начинает указываться место жительства или

место работы: "в павлове", "в Твери", "в

Санкт-Петербурге","иконописец села палеха". В XIX веке при написании имени иконописца или заказчика чаще указывается имя

и фамилия, а с середины столетия часто употребляется отчество, оканчивающееся

на "ИЧ".

В XIX

веке в подписях на иконах появляется слово "мастер"; так в подписях

иконописцев: Малявина за 1804 год, Мазаева за 1824 год и Жегалова за 1856 год

отмечены следующие формулы записи:

икона написана…..мастером

Андреем Алексеевым Малявиным

писал мастер козма мазаев

писал маст. илларион капитонов

жегалов.

В

конце XIX - начале XX века некоторыми авторами, особенно из числа живописцев, в подписи

используется слово "автор", например: "авт. С Бутников"; "авт. Л. Лелмеж"; "авт. Е.

Молокинъ".

Известны

авторские подписи сделанные тайнописью. Тайнопись получила широкое распространение

с середины XVII века, а в

старообрядческой среде она использовалась вплоть до наших дней. Наиболее

простым видом тайнописи является так называемая простая литорея, при которой все согласные буквы в

тексте заменяются на другие согласные выбранные по определенной системе. В

качестве примера приведу подпись на иконе «Лоно Авраамово», 1897 г., из

частного собрания в Германии:

«Написася сiя стая икона // vсотворенiя мiра в лЪто ЗУЕ- е // а vрождества Христова АvЧЗ-е // месяца

мая КД –го дня». // «Ниласъ // Лерепъ Зецомошигъ // Морозовъ».

В

написании имени и отчества использована простая литорея. В данной надписи идет

следующая замена согласных букв (буквы

верхнего ряда заменены на буквы нижнего ряда): Б,

В, Г, Д,

Ж, З, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т,

Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ

Щ, Ш,

Ч, Ц, Х, Ф, Т, С, Р,

П, Н, М, Л, К, З, Ж, Д,

Г, В, Б

Подставляем

новые значения букв в текст и читаем: «Писалъ Семенъ Федорович Морозовъ».

Продолжая

разговор о подписях и надписях на иконах, необходимо отметить, что встречаются тексты,

которые часто вводят в заблуждение неопытного коллекционера и эти надписи могут

быть интерпретированы как подписи иконописцев. Пример подобной надписи: «Написася сiя стая и кона влето ЗТ З го

(1859) го да; мца. маiя, д го дня. напренесенiе мощей николы чюд. оусердiемъ

силивестра семенова.». Такая надпись

могла быть сделана как от имени

иконописца, так и по требованию заказчика иконы, с указанием имени заказчика,

поскольку формула “усердием” говорит о

безвозмездности какого-либо деяния. В качестве подобного примера можно привести

надпись на датированной и подписной иконе «Богоматерь Феодоровская», 1878 г.,

На нижнем поле иконы надпись: «Сiя стая икона

Феωдоровская, написана аωои (1878) года. Карпенковы. Поусердiю матвея // василiева .оронина». Другая формула записи встречается в надписи на иконе «Воздвижение

Креста», 1912 г. сообщает, что: «Написася

сiя Икона Пожеланiю // Кирiака Новикова, въ лЪто /ЗУК ». В данной надписи

зафиксировано имя заказчика иконы.

Определенные

трудности могут возникать и при прочтении

иконных надписей, и в первую очередь это

касается дат. До 1700 года летоисчисление в России велось, как правило, по

юлианскому календарю, счет лет велся от сотворения мира, исключения можно

встретить лишь на территориях Украины и Белоруссии. В соответствии с

существующей традицией на древних иконах даты всегда писались буквами

греческого алфавита. Начиная с 1700 года, с введением Петром Первым нового

летоисчисления, годы стали писать арабскими цифрами и счет лет стал вестись от

рождения Христа в соответствии с принятым в Европе григорианским календарем. (Использование

арабских цифр в России встречается как исключение уже в XVII веке, в тоже время в Белоруссии и на Украине

применение арабских цифр было более частым). Следует

помнить, что в начале XVIII века встречаются

примеры смешанного употребления арабскихъ и византийских цифр. Со второй

половины XIX века и в начале XX века, вновь довольно часто можно встретить

написание дат буквами греческого алфавита с указанием как года от сотворения

мира, так и даты от Рождества Христова. Но это явление носит чисто

эклектический характер.

1

2 3

4 5 6

7 8 9 10

а

в г

д е s

з и о i

11 12

13 14 15 16 17 18 19

аi

вi гi

дi еi si

зi иi оi

20 30

40 50 60 70 80 90

к л м н ξ о п ч

100

200 300 400 500 600 700 800 900

р с т у

ф х ψ

ω ц

Тысячи

у греков и в кириллице изображались теми же цифрами, что и единицы только с

особым знаком (/ или чаще #) впереди: #а = 1000, # в = 2000 , #г = 3000 и т.д.

Промежуточные

или составные числа составляются из букв, соответственных слагаемым числам. При

этом, сотни ставятся после тысячи, десятки после сотен, единицы после десятков.

Только от десяти до двадцати единицы ставятся перед десятками:

аi -

11, вi - 12, гi - 13, дi - 14, еi - 15 и т.д.

Поскольку

обозначение года на иконе приводилось от сотворения мира, то для перевода его в

новое летоисчисление необходимо от имеющейся даты вычесть 5508 лет или,

поскольку год на Руси начинался с 1 сентября, то необходимо при наличии

указаний на месяц учитывать этот факт и отнимать 5508 (при дате до 1 сентября)

или 5509 лет (при дате после 1 сентября).

Часто

не менее информативной является и

оборотная сторона иконы. Многие иконные доски имеют

на тыльной стороне различные надписи, чаще нацарапанные острым предметом,

иногда написанные чернилами, в более поздних иконах - карандашом. (Графитовые карандаши начали входить в

употребление с конца XVIII в.).

Надписи

на иконах несут следующую информацию: определяющие дату, место

создания произведения и ее авторство;

определяющие принадлежность иконы ее владельцу или заказчику; оговаривающие

сюжет иконы, условия заказа, цену работы; надписи, имеющие топонимические

сведения, наименования города, посада, села, деревни, т.е. места, где жил

заказчик иконы или определяющие место где произошло какое-то событие; надписи

вкладного характера или дарственные; различные памятные записи.

Иногда имя мастера и дату написания или освящения, указывает

владелец иконы, оставляя соответствующую запись на обороте иконы. На некоторых

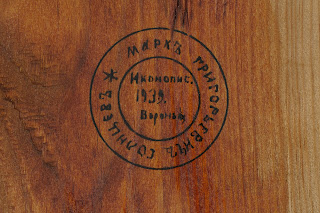

иконах встречаются наклейки, с зубцами и размерами как на почтовых марках, на них обычно указана

цена иконы. Такие наклейки можно встретить на иконах середины XIX века. В конце

XIX - начале XX века входят в моду наклейки

и штампы, выжженные или отпечатанные

краской на оборотной стороне иконной доски, с указанием фамилии владельца

мастерской, его адреса.

Некоторые наклейки, сделанные владельцами

мастерских, сообщают важные сведения о деятельности мастерской. Так на иконе

"Владимирская Богоматерь с приписными святыми на полях" на тыльной стороне доски в центре была

наклеена этикетка с типографским и рукописным текстами. Рукописный текст выделен

мною (Ю.М.) курсивом. Размер этикетки: 10,5 см.(по вертикали) х 10 см.

Талонъ-квитанцiя N 2364

Вер…7….. чку Нова

изображенiе Владимiрску при /

Феодора царицу Александру

Анну пря…………………………

……………………ту съ емалью

Де…………малова

Александру Халенова

ДУ

Т.Т.СМИРНОВЪ съ С-ми

дер. Осинокъ, Владимiркой губ. И.М.

На четырехчастной иконе с образами «Огненное восхождение пророка Ильи, св.

Христофор и свв.София с дочерьми, Архангел Михаил и св. Георгий Победоносец»,

на тыльной стороне так же имелась наклеенная этикетка (11х7 см.) с текстом

написанным чернилами: «7 ве 60 ко 4

вчитвертях // егорья наконе . илью нако // не леснице михаила на коне Софью с

дочеря // ми Христофора // небеснава цвету голубу // К. Кру 43 Данилцево лу

//Александре.Карповъ Я.Т.». Из текста видно, что была изготовлена икона

размером в 7 вершков, или 31 см. по большей стороне; вероятно ценой 60 копеек;

далее перечислены сюжеты иконы и икона заказана четырехчастная («в четвертях»);

цвет фона небесно-голубой; вероятно заказчица проживала в Данилцево и ее имя

Александра Карпова. Инициалы «Я.Т.»

могут принадлежать исполнителю иконы. Кроме этикетки на самой иконе имелась

крупная чернильная надпись, читаемая: «Я.

Смир.». Ранее мною была зафиксирована икона

«Владимирская Богоматерь», также имевшая наклейку иконописной

мастерской Т.Т. Смирнова с сыновьями. Учитывая, что и эта икона была получена из

того же источника, можно предположить, что она написана возможно одним из

сыновей – Я.Т. Смир[нов].

Кроме этого в этот же период встречаются

написанные от руки или печатные клейма типа: «Б л а г о с л о в е н I е // с т

о й А ф о н с к о й г о р ы // р у с с к а г о П а н т е л е й // м о н о в а М о н а с т ы р я // въ Которомъ и освещена

сiя св. Iкона.».

Или аналогичная надпись на другой иконе:

Å

БЛАГОСЛОВЕНIЕ

........ ЧУДОВА МОНАСТЫРЯ

Св. Алексiя

митропол. москов. чуд.

+

Сiя икона освящена на мощах Св. Алексiя

Митропол.

Моск. и Всiя

Россiи чуд.

................191..........

въ Москве въ

Чудове монастыре.

На

некоторых иконах, написанных на рубеже XIX - XX веков,

встречаются штампы, марки, этикетки владельцев магазинов,

торгующих церковными принадлежностями и иконами, например клеймо на иконе “Св. Пантелеймон”, нач. XXв., размер около 31х26.

Встречаются иконы имеющие сургучные печати

монастырей, в которых была освящена данная икона. Такие печати встретились на

иконе "Георгий Победоносец", датированной 1904 годом.

Печать принадлежала Патриарху Иерусалимскому

Домианосу. Патриарх Домианос вступил на патриарший престол в 1897 г., что и

отражено в его печати, и являлся патриархом Иерусалимским до 1931 г. Известно, что до 1897 г. он жил в

Москве и был настоятелем

одного из многочисленных подворий Святого Гроба.

Могут так же встретиться иконы имеющие наклейки, печати и другие

знаки, говорящие о принадлежности икон коллекционерам, музейным собраниям.

Примеры можно найти в каталогах известных аукционов, среди лотов представленных

на продажу икон, а так же среди икон в частных коллекциях.

Надпись на иконе "Воскресение Христово с

сошествием во ад", сделана

собирателем икон, Петербургским купцом Макарием Трубицыным: «ВОСКРЕСЕНIЕ ХРИСТОВО // МАКАРIЯ ТРУБИЦЫНА // 1905 г. ЯНВАРЯ 19 ДНЯ».

По нижнему краю доски имеется более ранняя надпись

по белому фону черной краской и далее крупно черной краской : "N 20 Строгановскихъ писемъ XVI в." "16 века."

Часть надписи подчищена. Подчистка дала повод

предположить, что икона ранее принадлежала другому владельцу. Через несколько

лет мне удалось увидеть другую икону с аналогичной надписью, дальнейшее

сравнение этих двух надписей позволило сделать вывод, что они выполнены одним

человеком, а именно А.М. Постниковым.

Относительно часто на иконах на тыльной стороне икон можно встретить даты.

Можно предположить, что эти даты имеют отношение ко времени создания иконы. Так на иконе с образом Богоматери

"Утоли моя печали" имеется карандашная надпись: "1913 г. // Тарасовъ".

Надписи на тыльной стороне могут и не

соответствовать времени создания иконы. На датированной 1775 годом иконе с

образом Новозаветной Троицы, в 1849 году была сделана надпись, относящаяся к

более ранним событиям, следующего содержания: „1800 года

сим образомъ Иванъ Петровичъ Соинъ благословилъ дочь свою Елизавету, которая

вышла в замужество 1835 года ноября 8 дня за Михайла Федоровича Троицкаго,

который 1849 года Апреля 1 дня въ Великий – Пятокъ собственноручно сделалъ сию

надпись в городе Клину, где онъ служилъ уезднымъ служащимъ в чине Коллежского

Асессора». (Икона «Новозаветная Троица со св. Иоанном

Златоустом».

На иконах иногда встречаются надписи,

сообщающие индивидуального или коллективного автора

иконы. Типичен пример надписи на иконе "Киево-Печерская Богоматерь с

предстоящими Феодосием и Антонием": «Сия

икона писана в Кiево-Печерской Лавре и пожертвована въ церковь Оуспения

Пресвятые Богородицы что въ Коломенскомъ женскомъ Монастыре пожеланию

крестьянина коломенского уезда села Чанокъ Николая Александровича Чаркунова,

его женою Марией Сергеевной Чаркуновой ЕI Iюня АОт ЧЕ (1895) года при игумении

Ювилинарiи.»

Из надписи ясно, что икона написана в

мастерской Киево-Печерской лавры. Другой пример надписи на иконе

“Благовещение" сообщает имя коллективного автора и дату написания: “Труды

Валаамских иноков 1902 год”.

Подобные

надписи, свидетельствующие о коллективном творчестве, встретились на

иконах с образом "Параскевы Пятницы", на одной из них: "Сiя Св: икона писана и освящена // въ Параскево-Вознесенскомъ женскомъ // монастыре,

Инсар: Уез. Пензен. Губер:// писана

сестрами Обители // 1913 го года Сентября 30 го дня"

На второй иконе имелась надпись: "Икона сия Св. Муч. Параскевы // написана сестрами в память 50 лет: // юбилея

от основания сей Параскево- // Вознесенскои обители с 1865 года // Июля 19 дня."

Интересное

письмо сохранилось на иконе “Достойно есть”, сер. XIX в. написанное иконописцем

Василием Михайловым вероятно заказчику иконы, некоему Алексею Прокофьевичу

Грачеву: “Алексеи Прокофьевъ Грачевъ Своеручно пишу чтобы въпредь неменять абыть

посему Василей Михаловъ иконъникъ." .

Следует отметить, что используемый здесь

термин "своеручно" в данном случае совершенно определенно означает,

что икона написана автором письма.

Другой пример когда авторство иконы

"Воскресение Христово" так же сообщается на тыльной стороне: "СIЯ ИКОНА //

писана монах. А. Выдояковой // 1928". Ниже

надпись другим почерком: "пожертвовал

Алекс: Марков деревни // Пушрева."

Представляют интерес и надписи на досках с

полностью утраченной живописью, как например надпись сохранившаяся на пустой

иконной доске: "писанъ 1756 году мца

Iюлия 4 числа совершися ав..я писалъ костромитинъ

….лей Никитинъ вощинъ въ санктпитербурхъ василею Савельеву.";

"вручить Сеи Святы образъ всанктпетеръбу.у Лебимскому Купъцу ..анъ Ларионову". Интересно, что автограф принадлежит известному костромскому иконописцу

Василию Никитину Вощину.

В XVII веке существовала традиция

моления на собственные иконы. Эти иконы могли быть выставлены в церкви, но

никто, кроме ее владельца не должен был на нее молиться. По этой причине на

иконах делались надписи типа: “ сему

образу молится николской поп тимофей юрьевъ снъ” или "моление образъ пречистые бдцы василия янова и жены ево

марфы". Надписи с таким содержанием могут говорить о древности иконы,

так как в поздних иконах подобные надписи уже не встречаются.

К древней традиции относятся также вкладные

надписи, фиксирующие вклад иконы в монастырь или церковь по случаю смерти ее

владельца, на помин его души; при жизни, при пострижении человека в монастырь;

по другим поводам. На иконе "Богоматерь Знамение", XVI в. из собр. Загорского

музея (Николаева, кат. 243) на подкладке была сделана надпись почерком XVII века: "147 го [1638] году октября въ 4 дн принесенъ

сей образ знамения прстыя бдцы на иване тарасевиче грамотине", т.е.

икона была привезена на гробе Ивана Тарасьевича Грамотина. Для надписей конца XIX - начала XX века более характерна иная формула записи,

например: " пожертвовано стс лавре…

в ноябре 1919 г." (Николаева, кат.

310)

К самым распространенным надписям, стоит отнести надписи, сделанные при заказе

иконы. В них содержится информация о том, кто являлся заказчиком иконы, какой

сюжет был заказан для написания, стиль иконы, часто оговаривались конкретные

детали заказа, в том числе стоимость иконы. На иконе с образом Спасителя,

исполненной в живописной манере XVIII века на тыльной стороне была нацарапана надпись: "Д. СИПЯГИНО ИВАНУ МИКИТИНУ СПАСИТЕЛЯ ЖИВО 35". Здесь слово

"Живо" означало, что икону надо было написать в живописном стиле.

Следующий пример, показывает как заказчик оговаривал характер цветового решения

деталей иконы: “написать св. Петра на

красном фоне” (на иконе,

на поле изображен св. Петр на красном фоне). Часто в

надписях встречаются указания на качественные характеристики иконы: "писать на золоте" или "..на красках". На иконе начала XX века имелась надпись, оговаривающая наличие

паволоки на иконе: "Миткаль наклей

на дерево подъ гру[нт]". Из надписей на иконах известно, что писались

иконы "скорописные", т.е. выполненные в упрощенном варианте и соответственно

более дешевые. Иногда указывается количество ликов на иконе: "не менее 10"; " Напи сатъ

БоГоевлени е // Больши.. Беревода.. до

40 Лицъ // противъ соБорнаГо оБраза

// которои На Братцкои Улицы // Века за

17 го".

Пример последней записи может говорить

о том, что при изображении более сорока лиц на иконе менялась цена в большую

сторону и поэтому вопрос этот специально оговорен с заказчиком. В этой же

надписи оговаривается, что вновь написанный образ должен быть сравним ("против") с соборным образом,

находящимся в соборе на Братской улице. Вероятно по требованию заказчика икона

писалась с образца XVII века. На другой иконе, изображавшей "Отечество", XVIII в. и находящейся под

записью XIX

века, при поновлении была нацарапана надпись: "свиду какъ было 10 лиц…", т.е. дано указание повторить

прежний извод и число ликов должно остаться

равным 10.

При

заказе иконы оговаривалась так же композиционная схема будущей иконы, о чем

говорит следующая надпись: "Съпасителя

николу лексея божи Человека екотерину въсе поставить врятъ", т.е. -

Спасителя; Николу; Алексея Человека Божьего; Екатерину расположить в один ряд.

Или запись на иконе трехряднице: "николу

потрехрядницу постарой витъ 20 лицъ не менее". В данной записи кроме

указания о включении в традиционную трехрядницу образа Николы и количества

ликов не менее 20, оговорено, что икона должна иметь старый вид, т.е. по стилю

должна быть подстаринной. Иногда надпись довольно подробно оговаривает условия

заказа, в частности стиль иконы: «писал савелев

осипъ икону // казанску поморской работы, поля нагрунтовать // венецъ vтушевать золотомъ младенца наасистъ // богряницу

забить золотомъ поболше лицы темные». Данный пример

иллюстрирует принципы формирования заказа, оговаривается стиль иконы -

«поморский», лики должны быть написаны темными, вероятно отсутствие на

заготовке доски ковчега, объясняет требование заказчика - «нагрунтовать поля».

Все эти факты собранные вместе могут свидетельствовать о том, что икона была

заказана приверженцем старой веры. Кроме этого в надписи упоминается ряд

технических приемов: оттушеванный золотом венец, ассист на одеждах младенца,

«багряницу забить золотом» – вероятно означает прием наложения золота на

одеждах Богоматери.

Встречаются записи оставленные при поновлении

иконы, так на иконе первой половины XVIII века, на обороте доски нацарапана запись, судя по почерку, в

середине XIX века: “ЕГОРУ ФЕДОРОВИЧУ НЕТРОНИНУ ВЪ ДЕ ОКАТОВА ЧИНИТЬ ДЕИСУСНУ БЦУ ФОНЪ ПИРЕКРЫТЬ

ВОСКОВОЙ ВЕНЕЦЪ ТУШОВАНИ ЦЕНА ЗА ВСЕ ЗАТИ ИКОНЫ

4 РУ”. Запись эта сообщает

интересные детали; так нимб Богоматери на иконе был переписан поверх более

древнего золотого - твореным серебром и значит в лексиконе иконописцев

назывался “тушеванным”, а фон иконы, покрытый темной охрой, был назван

“восковой”. Кроме этого упоминается название деревни “Окатова”, в которой жил

заказчик, что возможно позволит установить место расположения этой деревни.

Характерно и мягкое звучание слогов “ни”, “ти”, написанных через букву “и”,

вместо “ы”, что отражает белорусские наречия в русском языке. Пример другой

надписи на иконе иллюстрирует технологию изготовления оклада: “Фон золотой, проскребной”, “риза чеканна,

венец подзором”, т.е. риза чеканная, венец должен быть с орнаментом, ввиде

кружева, украшающего подзоры. На иконе

1840-х годов с образом Антония Римлянина имелась запись, оговаривающая

требования к заказанному окладу: «Сделать

рису белую // вЪнцы высолотить // выковатъ бляху // 28 солотниковъ //

Исго(то)видъ 2-го Января //…..да»

Приведу еще один пример надписи, оговаривающей

сюжет иконы, а также цвет нимбов на иконе: “написать

полницу света серебряные” (полница

- икона с двунадесятыми праздниками; светами было принято называть нимбы).

Иногда надпись на иконе помогает убедиться в

подлинности отдельных элементов. Так на иконе с образом Сергия Радонежского,

датируемая по клейму на окладе 1851 г., некоторое сомнение вызывала серебряная

рамка по полям иконы. Казалось, что она является фрагментом полного оклада.

Однако прочтение надписи на иконе, оговарившей условия заказа, сняло сомнения.

На иконе имелась надпись: "рамку

шыриною какъ на // писана придержате ея така // идълать Ему 8 зол.? II м //

Золоченую". В точном соответствии с указанием заказчика была

изготовлена серебряная рамка шириной равной ширине рисованных полей на иконе.

Встречаются и другие надписи, например: При) - такая или подобная запись на

тыльной стороне иконы означала слово “Припись”, т.е. приписные святые, которые

должны были быть изображены на иконе. Например на тыльной стороне иконы “Николай чудотворец со святыми Марфой и Федором на полях” имелась

карандашная надпись:

“Николу //

при) марфу Феодора // бо(я)ри // 20

сентябр // Свещ”

Дата на иконе

“20 сентября”, обычно уточняет какого именно Феодора необходимо было

написать. Из месяцеслова узнаем, что на эту дату приходится воспоминание о

мучениках Михаиле, князе Черниговском и его боярине Феодоре чудотворцах, таким

образом выясняется, что на иконе изображен Федор чудотворец, воспоминание

которого приходится на 20 сентября (с.с.).

Надписи иногда отражают определенные стилевые

пристрастия заказчика. На тыльной стороне иконы с образом Николая Чудотворца

встретилась нацарапанная надпись: „де крупино ивану лареву

гузнову написать корнование при ивана

евдокею настародубский манеръ получе чку роспремить». Приведенная надпись сообщает название деревни, где жил заказчик, его

имя, отчество, фамилию. Заказчик хотел распрямить старую доску, дописать образы

Богоматери и Иисуса Христа («корнование»),

на полях были приписаны святые Иоанн и Евдокия. Икона была поновлена, фон и

поля вызолочены и прочеканены орнаментом, характерном для

Стародубско-Ветковских икон. Часто на иконных досках писались названия сюжетов.

Иногда это записывалось следующим образом: "полницу";

"Николу"; "Смоленскую" и т.п. Иногда в записи

присутствует слово "Быть"

или в сокращенном варианте - "Бы" и далее обычно следует

запись названия сюжета. На некоторых досках перечислены несколько сюжетов, что

может говорить о том, что доска предназначалась для одного из них. Пример

надписи на иконе "Двунадесятые праздники", 1821 г.: "Бы

празники покровъ николино житiе". Встречается сокращение "А.Х.", обозначающее, что заказом

предписано изобразить ангела хранителя и как правило одновременно святого

тезоименитого заказчику иконы. Слово «год» часто записывалось ввиде сокращения

«го», особенно это характерно для XVIII столетия.

На иконе с изображением Распятия с

предстоящими и имеющей внизу надпись: “Св.

Афонскiя горы рускаго пантелеi моного монастыря”, на тыльной стороне имелась

нацарапанная надпись: “д.

зверево….онтипову // икону писатьпока // ртинке картинка въ[к]ресте живота //

получ // 80 к”, т.е. икона писалась по какой-то картинке, возможно с

гравюры, имеющей в свою очередь надпись о афонском происхождении; кроме этого

сообщается, что за икону получено 80 копеек.

На некоторых иконах имеются указания-памятки о

расположении сюжета на доске, например: "Верхъ", таким образом отмечен верх

иконы. Надписи такого рода характерны для икон предназначавшихся в

иконостас.

Следующая группа надписей дарственная, в

надписях часто указывается дата, а иногда надпись имеет указание на город или местность: “Благословения крестниц. Мари. Григорьевн. [Юрасовой?] отъ .....ного

мещанина гор. Алатыра Ивана

[iо]новича юрасова 26 мая 1906 года”; другая надпись такого

же характера: “Благословенье сiю Иконою

Любимому внуку 11 ти месячному Владимиру Михайловичу Де-Витте отъ его дедушки

Ивана Петровича Аммосова и бабушки Варвары Дмитриевны Аммосовой 5-го Сентября

1867 го года.”. Гравированная надпись на окладе другой иконы сообщает: ”1878 г пожертвована икона иваномъ

константиномъ и крестьянами”. В приведенных примерах упоминаются люди

возможно не оставившие заметного следа в русской истории, но иногда надпись

может принадлежать известному в истории России лицу, такая надпись имелась на

иконе “Богоматерь Скоропослушница”, написанной около 1900 г. На обороте доски

между шпонками имелась чернильная надпись: “Въ

благословенiе Божiе отроковицЪ // ЕлисаветЪ- // Кронштадтскiй Протоiерей // Iоаннъ Сергiевъ // 6 Iюля

1900.».

Надпись сделана, известным и глубоко почитаемым

многими верующими священником, отцом Иоанном Ильичем Сергеевым (Иоанном

Кронштадским).

В надписях дарственных употребляется сокращенная формула записи,

например: "Р.Б. Елисавете…",

что означает "Рабе Божией Елизавете…".

На иконе XIX века "Неопалимая Купина" имелась

следующая надпись: "возобновлена

Сiя Икона усердием Болоховской купчихи Пелагеи

Воиновой 1874-го Года". Надпись во первых

сообщает год, когда икона была переписана и вероятное место ее поновления:

город Болхов Орловской губернии.

Интересны надписи памятные, которые так же

несут дату и часто сообщают место какого-либо события. Так на иконе "Тихон

Калужский", около 1892 г., на тыльной стороне чернильная надпись: "16 Мая 1892 г. посетили // и ………я пустынь преподобного // отца нашего

Тихона Калужского // чудотворца и искупался въкладязе // преподобного Господь

мне помогъ Ведь ужасно было холодно безъ помощи // божей невозможно Купатся Е………я".

Часто надписи оговаривают условия оплаты за

изготовление иконы, например: “ цена 2

рубли 60 коп серебром”; “1 ру”; “30 коп”; «2 ру 20 к зад» (зад. –

задаток) и др. или если оплата была

натуральная: “ писалъ смасла постнаго”.

На многих иконах рубежа XIX - XX

веков имеются карандашные надписи с ценой иконы, а на некоторых иконах

встречается даже клеймо с ценой, например на иконе “Сергий Радонежский”, 31х26, имелось овальное

клеймо с текстом: ТРОИЦЕ

СЕРГИЕВОЙ // 6 руб. //ЛАВРЫ

Распространены надписи с указанием имен

заказчиков и наименованием сел, посадов, деревень, в которых проживали

заказчики икон. Привожу пример надписи на иконе второй пол. XIX века: “песошна слобода петру // иванову мочерину //

петра митрополита // зачатие с анны //

проскребную // 80 косереб”. Надпись может быть расшифрована следующим

образом: 1. Песочная Слобода - название селения; 2. Заказчик иконы: Мочерин

Петр Иванович; 3. Сюжет иконы: Св. митрополит Петр и Зачатие св. Анны; 4.

Проскребную - означает гравированный орнамент на фоне иконы; 5. 80 копеек

серебром - цена иконы. Иконы с

надписью: “Сормовы пески” или “села Грузина” почти всегда дают возможность определить место бытования

иконы. В данных примерах первый относится к району близ Нижнего Новгорода, а

Грузино название усадьбы, которое находилось в С.-Петербургской губернии. На

иконе "Праздники", между шпонками имелась нацарапаная надпись: "УСАДЬБА ЕСИПОВО СКОТНИКУ ВАСИЛИЮ ЯКОВЛЕВУ".

Надписи на иконах, имеющие региональные фонетические особенности и

отражающие различные говора, могут помочь определить регион, откуда происходит

икона. Надписи типа: “ондрей” (Андрей), “орина” (Ирина), wбрамъ (Абрам) указывают на окающие

говора, имеющих ареал распространения на восток и на север от Москвы.

Написание имени “Екатерина” - “Екатерына” или “Екытерына” может говорить о

происхождении ее из Владимирской губернии. Можно встретить слово "цка" или "чка" обозначающее

слово "доска". Первый вариант написания более характерен для

северо-западных регионов России (Новгород, Псков), а второй скорее может

говорить о верхнем и среднем Поволжье (Ярославль, Кострома, Нижний Новгород).

Пример записи на обороте костромской иконы "Праздники двунадесятые": "сорокъ копекъ зачку", или

надпись на другой иконе: "чку

склей". Все эти сведения имеют

огромное значение в атрибуционной практике и на них следует обращать самое

пристальное внимание.

Надписи с названием сюжета на боковой стороне

доски делалась для напоминания иконописцу о том какой сюжет требуется писать.

Например на иконе “Спас Нерукотворный” рубежа XIX - XX веков чернильная

надпись: “Спаса Нерукотворного

Владимирову”. На иконе “Федоровской Богоматери”, сер. XVIII в. чернильная

надпись на обеих боковых сторонах доски: “Федоровска”.

Но наиболее часто на боковой стороне можно встретить надписи с названиями

деревень: “де. демьяна в...”; "Д. ЛЕТВИНОВО"; "Д.

ПОГОСТЪ" и подобные записи. Буква "Д", реже "ДЕ"

здесь означает "деревня", далее следует ее название. Как правило такие надписи

встречаются на досках, которые можно датировать 1750-1850 годами. Существует

мнение, что подобные надписи на боковой стороне иконной доски выполнялись

офенями, торговавшими иконами «в разнос» для удобства поиска нужной иконы.

На иконах второй половины XIX века и позже в

левом верхнем углу часто написаны номер и цифра, иногда цифры дробные. Возможно

таким способом указывали номера сюжетов по прорисям, а возможно номера заказов,

записываемых в регистрационных книгах. Примеры: N 57; N 8/16; N 300. Кроме

этого на иконах, входивших в составы иконостасов, встречаются цифры,

указывающие на место иконы в составе иконостаса. (Традиция подобной нумерации имеет древние корни и встречается

на иконах XIV - XV веков.). На некоторых иконах

XVII века встречаются надписи с указанием расположения их в тябловом иконостасе, например: "14 слева….", "против

тябла…" или место нахождение в доме: "второго камина спальня".

Кроме надписей на иконах встречаются различные

метки. Существовали различные знаки являющиеся метками мастера, мастерской или

владельца. Самым знаменитым и известным примером являются метки на иконах

принадлежащих семье Строгановых, это знак в виде буквы “М”, различных начерков.

Прочитав надписи, необходимо сделать поверку

их содержания с сюжетом иконы на предмет их соответствия, так как не исключено,

что икона написана на более старой доске и надписи не имеют отношения к

изображенному на ней. Часты случаи, когда имеющиеся на доске надписи сделаны в

разное время или разными людьми.

На некоторых иконных досках XVII - XVIII вв. на тыльной

стороне встречаются особые знаки, нацарапанные острым предметом, значение

которых мною определено, как счетная система. Обычно

это один или 2-3 круга перечеркнутых косыми крестами и несколько вертикальных

черточек, перечеркнутых горизонтальной чертой. Известно, что аналогичная

счетная система использовалась в Древней Руси и в ней было принято сотни

обозначать кругами, десятки черточками, а единицы точками, при этом точки и черточки располагались как по

вертикали, так и по горизонтали. Еще более древняя счетная система существовала в Евразии

с III века до

н.э. по VIII

в. н.э. В ней десятки обозначались вертикальными черточками перечеркнутыми горизонтальной

чертой. (В.В. Похлебкин,

"Словарь международной символики и эмблематики", М., 1995, изд.

"Международные отношения", с. 437).

Вполне

возможно, что в отдельных регионах России, в крестьянской среде, как наиболее

консервативной, эта счетная система дожила до XIX века.

Как будет видно из следующего примера эта

цифровая система использовалась для записи цены иконы. Данный вывод сделан на

основании виденной мною записи на тыльной стороне иконы "Богоматерь

Знамение" в шитом бисерном окладе, XIX в. Надпись имела следующее содержание:

Цена за

икону - 3 ру 50 к

Цена за

оклад – 2 ру 40 к

Итого

цена – 5 ру 90 к

Цена за

икону – (три перечеркнутых круга и 5 перечеркнутых

вертикальных черточек)

Цена за

оклад – (2 перечеркнутых круга и 4 перечеркнутых

вертикальных черточек)

Итого

цена – (5

перечеркнутых кругов и 9 перечеркнутых вертикальных черточек)

Из этой билингварной надписи видно, что круги

означают сотни (100 копеек = рублям), а вертикальные черточки десятки (копеек).

Возьму на себя смелость предположить, что эта система счета сохранилась в среде

старообрядцев и использовалась владимирскими

офенями в качестве тайнописи, когда на тыльной стороне доски

предназначенной к продаже отмечалась этими знаками минимальная цена иконы.

Споры о знаках часто вспыхивают в среде

коллекционеров. Существуют мнения, что эти знаки являются знаками

собственности, которые назывались метками-рубежами (от слова, рубить делать

зарубки). Ссылаются на работы П.С. Ефименко, исследователя занимавшегося

изучением русского юридического быта. Но надпись на иконе, которую можно

назвать иконным «Розеттским камнем» ставит точку в этом споре. Видимо знаки о

которых писал Ефименко существовали и возможно, они есть и на иконах, но их еще

предстоит выявить. Я же приведу примеры некоторых владельческих знаков.

Ваш,

Ю. Мануйлов.

.JPG)